La embajadora sin embajada y el general sin ejército

Por: Luis Fernando Lezama Bárcenas – Arte: Gabriela Salem

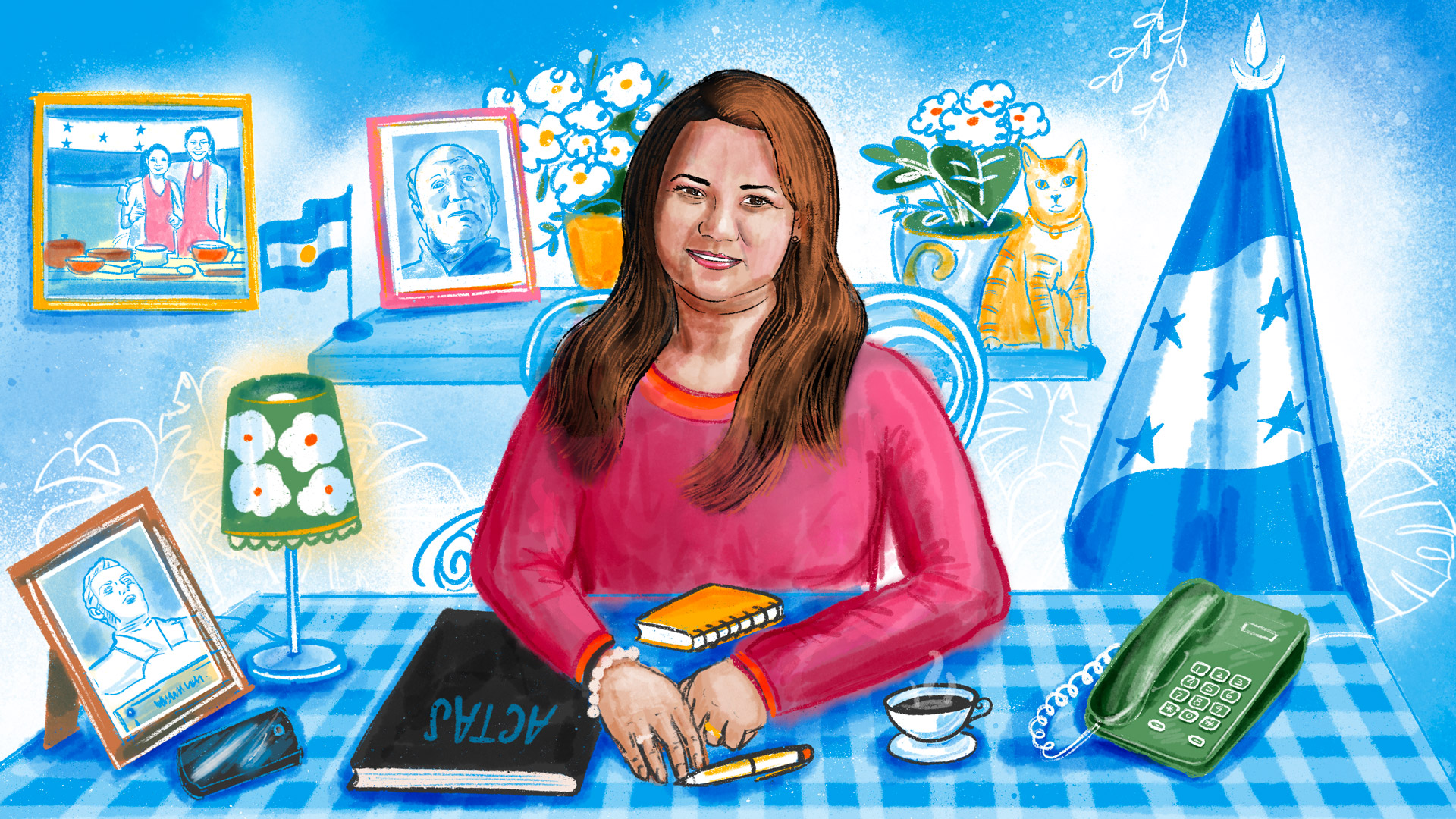

Patricia Paty Dubón migró hace veinticuatro años del norte de Honduras a Quilmes, provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en “la madre de los hondureños en la Argentina”. Y si ella es la madre, el abuelo bien podría ser Salvador Pessino: ex marino argentino, a punto de cumplir 100 años, que durante una década y por iniciativa propia cuidó y le llevó flores al busto de Francisco Morazán, el militar hondureño que buscó convertir Centroamérica en una única patria grande. Aquí, la historia que los une.

A Patricia Dubón su historia no le parece tan digna de ser contada. Ella prefiere que se sepa del café de Marcala. Ese café oscuro, oloroso y nostálgico que le sirve a todo hondureño que, en algún tramo de su viaje migrante por la Argentina, llega a sentarse en su comedor. Aquí el café suele venir acompañado de comida tradicional de Honduras: baleadas, enchiladas, tamales. Y si, mientras se come, uno observa las artesanías de cerámica pegadas en la pared –que viajaron, como ella, 6.500 kilómetros para llegar hasta aquí– o ese juego de cortinas tejidas a mano por mujeres hondureñas, uno podría pensar que está en un restaurante en Cortés, el principal puerto del país centroamericano. Y es que con las cerámicas, el café, las cortinas y la plática de Paty, la casa adquiere un color y un calor inapelablemente caribeños, aunque se esté en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y afuera hagan diez grados.

Sí le parece bien, a Paty, que se escriba sobre cómo don Salvador cuidó el busto de Francisco Morazán, que se hable del talento de los chicos hondureños, que se escuche lo que tiene para decir el nieto de Miguel Ángel Asturias (el único centroamericano con un Nobel), que vive en la Argentina. En fin: que se sepa todo eso que la involucra pero que ella ve como historias aisladas. No obstante, esos hechos tienen en común solo dos cosas: a ella y a Honduras, de donde emigró hace 24 años cuando se enamoró de Daniel Martínez, argentino de pocas palabras que le bastaron para convencerla de que se casaran y se vinieran a crear juntos el único hogar en Quilmes donde se encuentran frijoles en cualquier mes del año. “Congelados o listos para comer”, dice Paty. Aquí es donde recalan la mayoría de los hondureños que han llegado a Buenos Aires desde el 2010. ”Es como una embajada”, dicen algunos de los más de cien migrantes que han venido a su casa, “pero mejor, porque hasta te dan comida”.

Paty cuenta que a sus hijos ya no les sorprende cuando, una o dos veces al mes, suena el teléfono y del otro lado una persona desconocida pero con un acento reconocible pregunta por ella. “Aquí llaman hondureños preguntando si uno puede decirles cómo sacar la residencia o cómo matricularse en la universidad pública”, dice, riendo. Nunca sabe quién da su número, porque ya es vox populi que, en lo práctico, ella sabe más que la embajada. Incluso de otras embajadas –como la de El Salvador y Guatemala– la llaman cuando quieren realizar algún evento en conjunto con los hondureños. Y no se equivocan: Paty tiene anotados –con nombre, apellido, teléfono, tiempo de estadía, ocupación y firma– a un buen porcentaje de los que arriban a la Argentina. Lo tiene todo en un cuaderno negro, enorme, donde registra cada evento y a sus asistentes, con fecha, objetivo y firmas. “Actas”, dice la portada del libro, nada más. Ahí, como si fuera pionera de una civilización y esa fuera su bitácora, da cuenta de todas sus actividades, pero sobre todo de “lo que los chicos hacen, porque así se sabe en qué anda cada uno y se los puede presentar para que compartan intereses, pero también para que se ayuden”.

—Lo que noto —dice Paty, mientras espanta a uno de sus tres gatos —es que cada vez vienen más jóvenes. Antes venían por doctorados y maestrías. Ahora, a hacer pregrados.

Después aventura que esto quizá se deba a que entre los jóvenes de su país crece el desasosiego.

Cada año, Honduras recibe más de 100.000 migrantes retornados, según datos del Banco Mundial. La mayoría, personas jóvenes, niños y mujeres. Se estima que son más de 200.000 los que salen. Si los pusiéramos en un Boeing 737, serían cinco aviones diarios los 365 días del año. De Palmerola, el principal aeropuerto del país, apenas salen nueve vuelos comerciales al día.

***

El 28 de junio de 2009, el ejército de Honduras en complot con el Congreso, la Corte y los medios de comunicación privados derrocaron a Manuel Zelaya Rosales. Lo sacaron de su casa a las 5 de la madrugada, en pijama y sin siquiera dejarlo ponerse los calcetines, según declaró él desde Costa Rica.

Un mes y medio después, Honduras se quedaba sin representación consular en la Argentina: el gobierno de Cristina Fernández, a pedido de Zelaya, expulsó a Carmen Eleonora Ortez Williams y a toda su misión diplomática por apoyar al gobierno de facto.

Paty estaba por cumplir diez años en la Argentina, durante los cuales había asistido a un par de eventos a los que Napoleón Álvarez, otrora embajador de Honduras, la había invitado. Después de eso y antes del golpe, los miembros de la comunidad hondureña en Argentina se conocían poco entre ellos. Casi nada.

Los siguientes catorce años, ella organizó junto con Kendy Martínez (ya fallecida), Waleska Guzmán –principalmente– y otros migrantes más de ochenta eventos para hondureños en Buenos Aires. Y conoció a más de trescientos compatriotas; la mayoría, estudiantes, pero también policías, futbolistas y niños. Algunos buscan a Paty y Waleska en los eventos para probar sus platos y saciar la nostalgia. Otros encuentran en ellas algo más que comida: refugio, asistencia legal y hasta económica. Todo lo consiguen de forma autogestionada.

La última historia de personas que buscaron a Paty es la de cuatro adolescentes de Yoro, municipio de Honduras conocido por su mítica “lluvia de peces” (un fenómeno que ocurre cada año: el día después de una fuerte lluvia, los pobladores encuentran cientos de peces todavía vivos en el suelo). Las muchachas vinieron a estudiar siendo todavía menores de edad, por lo que Paty tuvo que volverse apoderada legal de las cuatro para que pudieran inscribirse en la universidad.

Al igual que ellas, otra centena de hondureños narra cómo Paty los ha invitado a su casa, les ha cocinado o incluso les ha dado dónde vivir. Como Ana, que vivió con ella y a la que Paty ve como a una hija. No es la única: Paty ha hospedado a más de diez compatriotas en su casa, entre seis meses y cuatro años. Los que se quedan menos de un mes, no los cuenta. Otros relatan cómo ella les ha presentado hondureños con los que se hicieron íntimos o cómo los ha acompañado en eventos que van desde presentaciones de libros hasta graduaciones, bautizos y cumpleaños.

Conocerla, sentarse en su mesa, escuchar sus consejos, se ha vuelto un rito de la vida migratoria; para los estudiantes, sobre todo, pero también para los diplomáticos. Desde 2009, cada embajador que asume su cargo se cita con ella para conocer el estado de la comunidad: números, recursos y necesidades. Sus actas, las que están anotadas en el gran cuaderno, dan detalle de esas reuniones y de las peticiones que ella hace, que van desde presupuesto para eventos o más convenios estudiantiles, hasta la necesidad imperiosa de que la embajada cuente con una máquina para imprimir pasaportes. La última petición es en conjunto con las comunidades centroamericanas: un espacio para alojar el primer centro cultural centroamericano en la Argentina.

Paty dice que todo nació con el golpe, cuando la misión diplomática de Honduras había sido declarada non-grata y los pocos hondureños que se conocían se escribieron para juntarse ante la sensación de orfandad que los atravesaba.

Se encontraron para celebrar el Día de la Independencia de Centroamérica. En aquella reunión, en Caballito, se la pasaron tan bien que acordaron juntarse de nuevo. Eso constata el acta primera del cuaderno de Paty. A la reunión asistieron veinte hondureños.

La excusa principal para volverse a ver era que del dinero aportado para esa primera reunión había sobrado más de la mitad: había que ejecutar el presupuesto. La siguiente fecha conmemorativa era el 3 de octubre, Día del Soldado en Honduras, por el nacimiento de Francisco Morazán, último presidente de la República Federal de Centroamérica.

—Fue en esa segunda reunión que conocimos a Salvador.

Salvador es argentino y está por cumplir 100 años.

Alguien propuso: “Podríamos hacer la segunda celebración en la estatua de Morazán que dicen que hay en Belgrano”. La mayoría no tenía idea de que en la Argentina hubiera un monumento a El Bolívar Centroamericano, cuyo proyecto de reunificar Centroamérica y separar la Iglesia del Estado inspiró a Pablo Neruda a escribirle un poema titulado, justamente, con su apellido: “Alta es la noche y Morazán vigila”, reza el comienzo.

El 3 de octubre de 2009, a las 11 de la mañana, cuando todavía Zelaya no retornaba a Honduras y vivía exiliado en República Dominicana, un grupo de doce hondureños llegó caminando a la Plazoleta Francisco Morazán, ubicada en la esquina de Arcos y Virrey Arredondo. Con el dinero que había sobrado habían comprado una corona de flores. Cargaban banderas. Paty registró en su cuaderno la asistencia al segundo evento.

El único problema fue que encontraron el busto ya adornado con flores.

—Nos asustamos —dice Paty—. Porque no había embajada. ¿Quién más le iba a poner flores?

Se quedaron ahí un rato, preguntándose si alguno había avisado que llegaría antes.

Una señora los vio con las flores y se acercó para decirles:

—Vinieron tarde. El acto ya terminó.

—Pero ¿cuál acto? —dijo uno de los hondureños.

“Cómo que cuál acto”, dijo la señora. “El acto que él hace todos los años y al que nos toca acompañarlo, porque invita a todos los vecinos, va puerta por puerta, y no queda otro remedio que venir”, se quejó.

—¿Quién? —preguntaron.

—Quién más: don Salvador, el guardián de la plaza.

***

La estatua es en verdad un busto. Y mide poco más de dos metros de alto y medio de ancho. Es obra del escultor guatemalteco Rodolfo Galeotti Torres. En la base hay una placa con la siguiente inscripción:

En el Bicentenario

de Centroamérica

Al General Francisco Morazán

Precursor y Héroe

de la independencia

y la unidad

del continente.

1792 – 3 de octubre de 1992.

Salvador Pessino, marino retirado de la Armada Argentina y vecino por más de cuarenta años del barrio de Belgrano, no la llama “la estatua”, ni “el busto”. El Día del Soldado hondureño de 2009, cuando doce migrantes con una corona de flores llegaron su puerta, él les reclamó:

—Llevo años esperando a que los hondureños vengan a ver a mi general.

Había pasado una década, de hecho, cuando él, que había sido capitán de fragata, comenzó aquella batalla en tierra: la de restaurar la escultura de ese hombre anónimo que engalanaba la esquina de Arcos y Virrey Arredondo.

A mitad de los noventa, quiso arreglar esa plazoleta abandonada que veía desde la ventana de su departamento. La motivación era, a su vez, práctica y estética. Por un lado, le parecía que afeaba el barrio: la escultura estaba pintada con aerosol, no tenía placa y había perdido todo su lustre. Por el otro, Salvador, que entonces ya tenía 70 años, no podía ir a plazas más lejanas con su esposa Marina, que llevaba una década en silla de ruedas y a la que no le gustaba alejarse mucho de la casa cuando salían a tomar aire.

Salvador comenzó a tocar puertas: municipales y vecinales. Envió más de cincuenta cartas hasta que le contestaron que sí, que le darían un presupuesto para restaurar la estatua si él prometía dejar de mandar cartas. Algunos vecinos y porteros también se comprometieron a ayudar en las labores de mantenimiento y limpieza. Cuando llegó el desembolso, hubo un problema: él desconocía quién era ese hombre al que le habían dedicado una escultura y al que pretendía devolverle la vida; ya se habían robado la placa que detallaba su nombre y ninguno de los vecinos tenía esa información. Buscó un mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y así descubrió que la esquina de Arcos y Virrey Arredondo le pertenecía a Francisco Morazán Quesada. Curioso, identificado con su figura militar, fue a la biblioteca de la Armada y leyó todo lo que encontró sobre aquel hondureño: batallas, cartas, textos. La historia le gustó tanto que se juramentó:

—Mientras yo viva, a mi general nunca le van a faltar flores.

Y así, después de que refaccionó la plazoleta entera, colocó la placa y dos bancos, se dedicó cada semana a regar los canteros, cortar el césped, reponer las plantas y mantener las veredas. Durante diez años. Y cada 3 de octubre juntaba a los vecinos del barrio a las 10 de la mañana para ofrendar un ramo a Francisco Morazán.

—Cuando aparecimos, estaba molesto —dice Paty—. Y con razón. Llevaba varios años invitando a la embajada de Honduras a que fuera a su acto, pero nunca fue nadie. Creyó que yo era la embajadora que tanto estaba esperando.

Paty dice que conocer a Salvador fue clave para inculcarle a la comunidad el sentimiento de pertenencia. Tanto que, los siguientes años, ella y la comunidad de hondureños acordaron que irían a cada acto, pero con la condición de que siempre fuera él quien pusiera las flores. Y así fue desde 2010 hasta 2019. En las fotografías se le ve de traje, acompañado de sus nietos. Después, pandemia de por medio, no pudo más. Ahora ya no vive en Arcos y Virrey Arredondo, cerca de su general, sino en un geriátrico. Una de las últimas veces que una comitiva de hondureños lo visitó en su casa, se extraviaba un poco en los desiertos de su memoria. En su sala, llena de reconocimientos militares y fotos familiares, exactamente en el centro de la pared, sobresalía un diploma de la Embajada de Honduras a Salvador Pessino, ciudadano argentino, por sus “cuidados al paladín de Centroamérica”. La idea de reconocerlo fue una de las peticiones de Paty a Juan José Cueva cuando llegó de embajador en 2012.

Don Salvador nunca conoció Honduras, pero en aquella visita, engañado por su mente, afirmaba que sí, que había ido. Cuando le preguntaron qué fue lo que más le gustó en ese soñado viaje a Centroamérica, su respuesta fue, extrañamente, verdadera. Miró hacia alrededor, a los hondureños que lo visitaban, a Paty, y dijo:

–Ah, su gente.